「梅雨だる」解消!体の湿気を取り除く食事術

長崎市内でダイエット相談を中心に慢性病や痛みの漢方相談を通して、皆様の健康をサポートさせていただいております。ドラッグエンゼルの城尾寛樹です。 ジメジメと湿度の高い日が続くこの季節。朝起きるのが億劫だったり、体が鉛の…

じめじめシーズンに多いお悩み「もしかして皮膚病?」と思ったら【漢方の考え方】

長崎市内でダイエット相談を中心に慢性病や痛みの漢方相談を通して、皆様の健康をサポートさせていただいておりますドラッグエンゼルの城尾寛樹です 5月も中旬を過ぎ、 だんだんと汗ばむ日が増えてきましたね。 この時期、意外と多く…

🦷✨ 漢方の力で「歯」の健康を守りませんか?~意外と知られていない漢方の可能性

皆さん、こんにちは!長崎のドラッグエンゼル、城尾寛樹です。いつもダイエットや慢性病、痛みの漢方相談を通して、皆様の健康を応援しています! さて今回は、意外と身近なテーマ、「歯」の健康について、少し掘り下げてお話したいと思…

【春のゆらぎに負けない!】心と体を心地よく整える、春の養生法5選🌸

長崎市内でダイエット相談を中心に慢性病や痛みの漢方相談を通して、皆様の健康をサポートさせていただいておりますドラッグエンゼルの城尾寛樹です。 暦の上では春を迎えましたが、なんだか気分が不安定だったり、体が重く感じたり…

できるだけ、のびのび、ゆったりと!春の養生法

長崎市内でダイエット相談を中心に慢性病や痛みの漢方相談を通して、皆様の健康をサポートさせていただいておりますドラッグエンゼルの城尾寛樹です。 24節気のひとつに「啓蟄(けいちつ)」というのがあります。 …

自律神経が乱れやすい春のダイエット

春は気分が安定しない ようやく暖かくなってきたかな?と思っていたら、急にまた寒くなったり、昼間は暖かかったのに朝晩は冷え込んだり、寒暖差が激しい季節。そのため、体調を整えるのが大変ですね。 さらに、転勤や引っ越し、部署移…

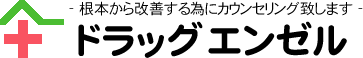

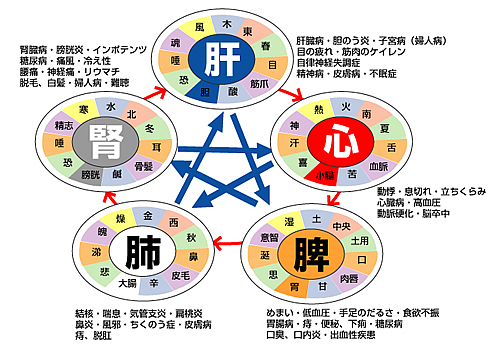

中医学から見た「脾」

「脾」の主な働きは胃・小腸をとおし、飲食物を吸収させ、水穀の精微を作りだすことです。 また、血を脈外に漏らさないようにする働きもあります。 さらに、味覚をはじめとする口の生理機能を維持します。 脾は運化を主…

中医学から見た「肺」

肺の主な働きは、呼吸、宗気の生成、全身の気の調節などです。 また、鼻・皮膚の生理機能を維持します。 肺は呼吸を主る 肺は呼吸を行う 肺は大気中から身体に必要な気(清気)を吸い込み、不要となった気(濁気)を吐き出します。 …

中医学から見た「腎」

「腎」は排尿に関わるだけでなく、生殖、成長、発育を促す働きがあります。 また、水液の代謝や呼吸にも「腎」が関与していると考えます。 腎は精を蔵し、発育、生殖を主る 腎は成長、発育、性欲、生殖と深く関わる 精とは生命の根源…

中医学から見た「心」

「心」の主な働きは血の循環であり、さらに高次元の精神の活動まで司っています。 心は血脈を主る 心は血を全身に循環させる 心は胸中をめぐる宗気と共に血を全身の隅々に行きわたらせます。 この働きにより、すべとの…