イライラや怒りと「肝」の関係

昔から、イライラすると「肝臓」が悪いんじゃない? と言っていませんでしたか? それも中医学の考え方が日本に定着したものなんですね。 さらにそれが進行するとどうなるのかを紐解いてみます。 イライラや怒りで「肝」に「火」が起…

ストレスと「肝」の働きの関係

「肝」とストレスは大きく関係しています。 ストレスが積み重なると「肝」の働きに異常が生じて様々な影響が出てしまいます。 ☆精神的な緊張が肝の働きを妨害 気の流れを調節しているのが、中医学でいう「肝」です。 …

中医学から見た「肝」

肝の主な働きは全身の気の運行、精神・情緒の安定、血の貯蔵 さらに筋・目の生理機能を維持することです。 肝は疏泄を主る (かんはそせつをつかさどる) 肝は全身の気を運行させ、さらに精神状態を安定させます。 ①…

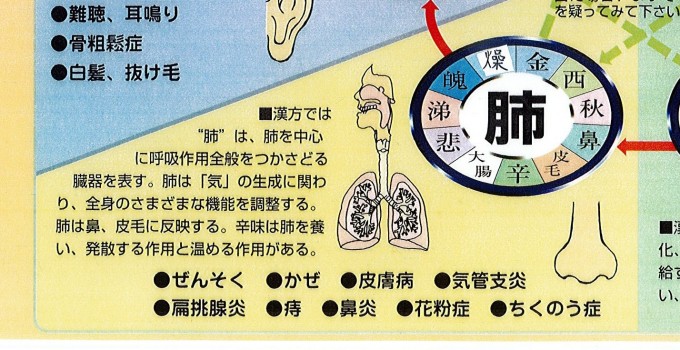

五臓

「五臓六腑に染み渡る」 という言葉を聞いたこともあるのではないでしょうか。 その五臓とは・・・ 「肝」「心」「脾」「肺」「腎」の五つの臓器の事を指します。 ただ… 漢方の概念から考えられた五臓…

生理と病理(体質)

漢方というのは、全て「病理(体質)」と「生理」の世界なので 何を治すかというと、 「病気」でも「病名」でもなく「病理(体質)」を治すという事なんです。 「病理(体質)」を治さないと「症状」も治りません。 だ…

燥邪

燥邪の特徴 乾燥する 乾燥の最大の特徴は乾燥です。 自然界が乾燥する時期や乾燥した地域で発生します。 日本では秋の終わりから冬にかけてよく見られます。 具体的には、口、唇、鼻、皮膚の乾き、口渇、大便乾燥などの症状が現れま…

暑邪

暑邪の特徴 暑邪は熱邪に非常に近い性質を持ちます。 熱性がある 暑邪は真夏の暑い日など特定の時期にしか現れない 具体的には日射病、熱射病などが 高熱、口が渇く、もうろうとする、全身の痙攣など 開泄(発散)する 熱邪と同様…

火邪(熱邪)

火邪と熱邪は同じ性質を持ちますが、程度に違いがあります。 邪気の強さでいうと、火邪>熱邪となります。 また、寒邪、湿邪が長く体内にとどまると 火邪、熱邪に変化することがあります。 火邪・熱邪の病証 熱感がある 発熱、熱っ…

湿邪

湿邪の特徴 沈重性がある 湿邪は重いので、湿邪に侵された部位は重い・重だるいなどの沈重性を伴う症状があらわれます。 具体的には、体が重怠い、手足が重怠い、頭が重い(頭重)、重だるい痛みなどの症状。 下を侵す 湿邪の沈重性…

寒邪

寒邪の特徴 全身及び局所の冷寒症状をあらわす 例えば全身が寒い、手足が冷える、腹部が冷える、寒気などの症状を表し さらには排泄物や分泌物がサラサラで薄く透明色になります。 例えば、サラサラの鼻水、尿が多く薄…